これから鉄道模型を始めたい初心者のあなたへ。「鉄道模型の何が楽しいですか?」という魅力の探求から、ゲージとは?といった専門用語の解説、さらにはTomixとKATOってどっちがいいの?というメーカー選びまで、多くの疑問が浮かんでいることでしょう。この記事では、鉄道模型を始めるのに必要なものや具体的な遊び方、そして初心者におすすめのスターターセットについて、網羅的に分かりやすく解説していきます。

- Nゲージが初心者におすすめな理由がわかる

- 鉄道模型を始めるための道具と基本的な遊び方がわかる

- 主要メーカー「KATO」と「TOMIX」の具体的な違いがわかる

- 自分に合ったスターターセットの選び方がわかる

※この記事にはプロモーションが含まれます

鉄道模型初心者が知っておきたい基礎知識

- 鉄道模型の何が楽しいですか?

- 鉄道模型のゲージとは?

- 初心者におすすめのNゲージ

- 鉄道模型を始めるのに必要なもの

- 鉄道模型の基本的な遊び方

鉄道模型の何が楽しいですか?

鉄道模型の楽しみ方は、一つではありません。人それぞれ、自分に合ったスタイルで奥深い世界を堪能できるのが最大の魅力です。ここでは、その代表的な楽しみ方を3つの視点からご紹介します。

1. 「集める」楽しみ(コレクション)

まず挙げられるのが、車両をコレクションする楽しみです。子供の頃に憧れた特急列車や、毎日利用していた通勤電車、今では見ることのできない引退した名車両まで、古今東西のあらゆる鉄道車両が精密な模型として製品化されています。自分の好きな車両だけを集めたり、特定の時代や地域をテーマに揃えたりと、コレクションの仕方は無限大です。精巧に作られた車両を専用ケースに入れて飾っておくだけでも、素晴らしいインテリアになります。

2. 「走らせる」楽しみ(運転)

鉄道模型の醍醐味は、なんといっても自分の手で車両を運転できることです。コントローラーのダイヤルを回せば、実物さながらにゆっくりと走り出し、徐々にスピードを上げていきます。ポイントを切り替えて進路を変えたり、複数の列車を同時に走らせたりと、まるで本物の運転士になったかのような気分を味わえます。ただ走らせるだけでなく、実在する列車のダイヤを再現してみるなど、工夫次第で楽しみ方は大きく広がります。

3. 「作る」楽しみ(ジオラマ・レイアウト制作)

運転するだけでなく、列車が走る風景、つまりジオラマやレイアウトを自作する楽しみもあります。山や川、トンネル、駅や街並みなど、自分の思い描く世界をゼロから創造していく作業は、非常にクリエイティブです。最初は小さなジオラマから始め、徐々に規模を大きくしていくことも可能です。自分の作った世界の中で、コレクションした愛着のある車両が走り抜ける姿は、何物にも代えがたい感動を与えてくれます。

楽しみ方のまとめ

鉄道模型は、「集める」「走らせる」「作る」という3つの楽しみ方が基本です。もちろん、これらを組み合わせることで、楽しみはさらに深まります。まずは気軽に始められるところから、この奥深い世界に足を踏み入れてみましょう。

鉄道模型のゲージとは?

鉄道模型を始めるにあたり、最初に理解しておくべき専門用語が「ゲージ」と「スケール」です。これらは模型のサイズを決定する重要な規格であり、一度選ぶと後から変更するのは難しいため、しっかりと基本を押さえておきましょう。

まず「ゲージ」とは、線路の内側に敷かれた2本のレールの間の幅(軌間)のことを指します。一方、「スケール」は、実物の車両をどれくらいの比率で縮小したかを示す縮尺率のことです。基本的には、同じゲージの製品であれば、異なるメーカーの車両でも同じ線路で走らせることが可能です。

世の中には様々なゲージが存在しますが、日本では主に以下の3つが代表的です。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| ゲージ名 | 軌間(線路幅) | 主な縮尺(日本型) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Nゲージ | 9mm | 1/150 | 日本で最も普及している規格。省スペースで楽しめ、製品の種類が非常に豊富。初心者におすすめ。 |

| HOゲージ | 16.5mm | 1/80 | Nゲージよりも大きく、迫力と精密感が魅力。かつての主流で、根強い人気があるが、広いスペースが必要。 |

| Zゲージ | 6.5mm | 1/220 | Nゲージよりさらに小さい規格。限られたスペースでも長大編成や大規模なレイアウトを楽しめる。 |

ゲージの名前の由来は?

ちなみに、それぞれのゲージの名前には由来があります。Nゲージは線路幅9mmの「Nine」の頭文字から。HOゲージは、かつて主流だったOゲージの「半分(Half)」のサイズであることから。Zゲージは「これ以上小さいものはないだろう」という意味を込めてアルファベットの最後であるZが付けられたと言われています。

初心者におすすめのNゲージ

前述の通り、様々なゲージ規格が存在しますが、これから鉄道模型を始める初心者の方には、結論として「Nゲージ」を強くおすすめします。その理由は、日本の住宅事情に非常にマッチしており、総合的なバランスに優れているためです。

Nゲージが初心者におすすめである具体的な理由は、主に以下の3つです。

1. 省スペースで楽しめる

Nゲージの最大のメリットは、そのコンパクトさです。基本的な円形のコースであれば、テーブルの上や、畳1枚分ほどのスペースがあれば十分に楽しむことができます。マンションなど、広いスペースを確保するのが難しい日本の住環境において、これは非常に大きな利点と言えるでしょう。

2. 製品の種類が圧倒的に豊富

Nゲージは日本国内で最も普及している規格であるため、車両、線路、周辺アクセサリー(建物など)の製品ラインナップが他を圧倒するほど豊富です。新幹線から在来線の特急、通勤電車、貨物列車まで、ほぼ全てのジャンルの車両が模型化されています。これにより、自分の好きな車両を見つけやすく、コレクションの幅も広がります。

3. 比較的リーズナブル

HOゲージなどの大きな模型と比較して、車両や線路などの価格が比較的手頃なのも魅力の一つです。特に、後述する「スターターセット」などを利用すれば、初期投資を抑えて気軽に鉄道模型の世界を始めることが可能です。

Nゲージから始めれば間違いない

「省スペース」「種類の豊富さ」「価格の手頃さ」という3つの大きなメリットから、鉄道模型初心者はまずNゲージから始めるのが最も確実な選択です。この記事でも、以降はNゲージを前提として解説を進めていきます。

鉄道模型を始めるのに必要なもの

Nゲージ鉄道模型を走らせて楽しむためには、最低限3つのアイテムが必要になります。それは「車両」「線路(レール)」「コントローラー」です。これらは三種の神器とも言える基本的な要素で、どれか一つでも欠けていると運転することはできません。

【1】車両

主役となるのが、もちろん鉄道車両です。内部に小型モーターが組み込まれた「動力車」と、モーターのない「付随車」で編成が構成されています。最初は好きなデザインの新幹線や特急列車などを選ぶと、愛着が湧きやすいでしょう。

【2】線路(レール)

車両を走らせるための道となるのが線路です。レール部分は金属でできており、ここに電気が流れることで車両が動きます。円形に繋いで周回コースを作るのが基本ですが、後から線路を買い足していくことで、立体交差や複数の列車がすれ違う複線など、自由に拡張していくことが可能です。

【3】コントローラー(パワーユニット)

家庭用のコンセントから得た電気を、鉄道模型で使えるように変換し、線路へ供給するための装置です。「パワーユニット」や「パワーパック」とも呼ばれます。ダイヤルを操作して電圧を調整することで車両のスピードをコントロールしたり、スイッチで進行方向を切り替えたりする、運転の司令塔となる重要な役割を担います。

重要:線路とコントローラーのメーカーは揃えよう

線路とコントローラーは、メーカーごとに接続コネクターの形状や規格が異なるため、互換性がありません。そのため、この2つは必ず同じメーカーの製品で揃える必要があります。最初にどちらのメーカーのシステムを選ぶかが、今後の拡張性を左右する重要なポイントになります。

鉄道模型の基本的な遊び方

必要なものが揃ったら、いよいよ運転の準備です。鉄道模型の組み立ては非常に簡単で、工具なども特に必要ありません。以下の4つのステップで、誰でもすぐに車両を走らせることができます。

ステップ1:線路をつなぐ

まず、平らな床やテーブルの上で線路をつなぎ合わせます。線路の端にある「ジョイナー」と呼ばれる金属部品をしっかりはめ込み、「カチッ」と音がするまで水平にまっすぐ押し込みましょう。最初は、セットに含まれている線路でシンプルな円形(オーバル)コースを作るのが基本です。

ステップ2:コントローラーをつなぐ(配線)

次に、線路とコントローラーを専用のコード(フィーダー)で接続します。フィーダーの一方を線路の裏側にある専用の差し込み口に、もう一方をコントローラーの出力端子に接続します。この段階では、まだコントローラーの電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

ステップ3:車両を乗せる

線路の上に車両を乗せます。このとき、「リレーラー」と呼ばれる補助具を使うと非常にスムーズです。リレーラーを線路の上に置き、その上を滑らせるようにして車両をレールに乗せます。手で直接乗せると脱線の原因になるため、特に初心者のうちはリレーラーの使用をおすすめします。複数の車両を連結する場合は、直線レールの上で軽く押し込めば繋がります。

ステップ4:車両を運転する

全ての準備が整ったら、コントローラーの電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。進行方向切り替えスイッチを合わせ、スピードコントロールダイヤルをゆっくりと回していくと、車両が走り出します。最初はゆっくりと動かし、慣れてきたらスピードを調整して運転を楽しみましょう。

万が一、車両が脱線してしまった場合は、すぐにダイヤルをSTOPの位置に戻して電源を切ってくださいね。そのまま電気を流し続けると、モーターが熱くなり故障の原因になることがあります。

鉄道模型初心者のための実践的な選び方

- TomixとKATOってどっちがいいの?

- Tomixの線路と車両の特徴

- KATOの線路と車両の特徴

- 初心者向けセットの内容を解説

- セット以外で購入する場合の方法

- まとめ:鉄道模型初心者はNゲージから

TomixとKATOってどっちがいいの?

Nゲージの世界にはいくつかのメーカーが存在しますが、特に「TOMIX(トミックス)」と「KATO(カトー)」が2大メーカーとして知られています。初心者が最初に選ぶべきなのも、このどちらかのメーカーです。しかし、両者にはそれぞれ異なる特徴や哲学があり、「どちらが優れている」と一概に言うことはできません。最終的には個人の好みや、どのような鉄道模型ライフを送りたいかによって選択が変わってきます。

ここでは、両社の全体的な傾向を比較し、あなたがどちらのメーカーを選ぶべきかの判断材料を提示します。

| 比較項目 | TOMIX(トミックス) | KATO(カトー) |

|---|---|---|

| コンセプト | 実車への忠実さ、リアル志向 | 模型としての美しさ、デフォルメ重視 |

| 線路システム | ファイントラック(種類が豊富で拡張性が高い) | ユニトラック(頑丈で接続が確実、安定性が高い) |

| 車両製品 | 細かなパーツをユーザーが取り付けるものが多く、自由度が高い | パーツは取り付け済みのことが多く、買ってすぐに遊べる |

| 価格帯 | 同等クラスの製品ではやや高価な傾向 | 比較的リーズナブルな製品が多い傾向 |

| 向いている人 | リアルな鉄道風景を追求したい人、複雑なレイアウトを組みたい人 | 手軽に始めたい人、車両の安定した走行性能を重視する人 |

この比較はあくまで全体的な傾向です。製品によっては当てはまらない場合もあります。最終的には、自分が気に入った車両がどちらのメーカーから発売されているかで決めるのも一つの良い方法です。

Tomixの線路と車両の特徴

TOMIX(トミックス)は、玩具メーカーのタカラトミーグループであるトミーテックが展開する鉄道模型ブランドです。プラレールなどで培われたシステム設計のノウハウが活かされており、特にレールの拡張性に大きな強みを持っています。

線路:「ファイントラック」の圧倒的なバリエーション

TOMIXの線路システム「ファイントラック」は、業界随一の豊富なラインナップを誇ります。様々な半径のカーブレールや、多種多様な分岐器(ポイントレール)が揃っているため、実在の駅の複雑な配線を再現したり、大規模なヤード(車両基地)を作ったりと、レイアウト製作における自由度が非常に高いのが特徴です。よりリアルな鉄道風景を自分の手で作り込みたいという方には、TOMIXのシステムが最適と言えるでしょう。

車両:実車を忠実に再現するリアル志向

車両製品においては、実車の印象を正確にスケールダウンするリアル志向が貫かれています。細部のディテール表現にこだわりがあり、アンテナや信号炎管といった小さなパーツをユーザー自身が取り付ける形式の製品が多いのも特徴です。この一手間を「自分だけの車両を仕上げる楽しみ」と捉えることができる方には、非常に満足度の高い製品群となっています。また、新幹線のラインナップが豊富なことでも知られています。

KATOの線路と車両の特徴

KATO(カトー)は、株式会社関水金属の鉄道模型ブランドで、日本で最初にNゲージを製造・販売したパイオニアとして知られています。企画から生産までを国内の自社工場で一貫して行っており、製品の品質の高さと安定性に定評があります。

線路:「ユニトラック」の安定性と手軽さ

KATOの線路システム「ユニトラック」は、その頑丈さと接続の確実さが最大の魅力です。線路同士を繋ぐジョイナーが道床と一体化しており、何度組み立てや解体を繰り返しても接続が緩みにくく、通電不良が起きにくい設計になっています。これにより、車両が非常にスムーズかつ安定して走行します。特に、床の上で気軽に遊ぶ「お座敷レイアウト」派の方や、小さなお子様が扱う場合でも安心して楽しむことができます。

車両:買ってすぐに楽しめる親切設計

車両製品は、模型としての見栄えやバランスを重視した設計が特徴です。細かなアンテナ類などのパーツは工場で取り付け済みのことが多く、パッケージから出してすぐに最高の状態で走らせることができる手軽さが魅力です。また、独自の連結器(カプラー)や振り子機構など、走行を楽しむためのギミックが積極的に採用されている点もファンから高く評価されています。安定した走行性能を何よりも重視する方には、KATOの製品がおすすめです。

どちらのメーカーも素晴らしい製品を数多く生み出しています。迷ったら、まずはお気に入りの車両が入っているスターターセットを手に取ってみるのが、失敗のない選び方ですよ!

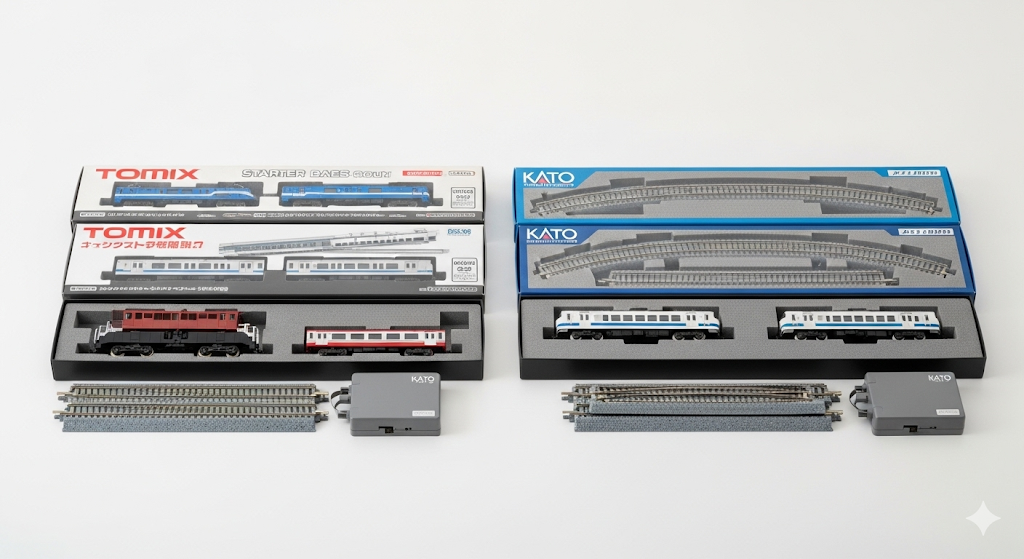

初心者向けセットの内容を解説

鉄道模型を始めるにあたり、最も手軽で経済的な方法が、必要なものが一式揃った「初心者向けセット」を購入することです。TOMIXでは「ベーシックセット」、KATOでは「スターターセット」という名称で販売されており、これ一つで鉄道模型の基本を全て体験できます。

これらのセットには、一般的に以下のものが含まれています。

初心者向けセットの主な内容

- 車両:動力車を含む3~4両編成の列車が1本。

- 線路:基本的な円形(オーバル)コースが組める一式。

- コントローラー:車両の速度や進行方向を操作する電源装置。

- 付属品:線路とコントローラーをつなぐフィーダーや、車両を乗せるためのリレーラーなど。

これらのアイテムを個別に購入するよりも、セットは大幅に割安な価格設定になっているため、初心者の方はまずこのセットから始めるのが王道と言えます。セットには様々な種類の車両が同梱されたパッケージが用意されているので、E5系新幹線「はやぶさ」やN700S新幹線、人気の特急列車など、自分の好きな車両が入ったセットを選ぶのが良いでしょう。

セット以外で購入する場合の方法

「初心者向けセットは魅力的だけど、自分の欲しい車両がセットになっていない…」というケースも当然あります。そんな場合でも、もちろん鉄道模型を始めることは可能です。その際は、「線路とコントローラーの基本セット」と「好きな車両」を別々に購入することになります。

TOMIXからは「マイプラン LT III (F)」、KATOからは「M1 エンドレス基本セット マスター1」といった、車両だけが含まれていない基本セットが発売されています。これらは、初心者向けセットから車両を抜いた内容とほぼ同じで、基本的なオーバルコースを組むための線路とコントローラーが一式になっています。

この方法のメリットは、最初から自分の好きな車両で鉄道模型をスタートできる点です。通勤電車や貨物列車など、少しマニアックな車両から始めたい方には最適な方法です。ただし、前述の通り、セットで購入するのに比べて少し割高になる傾向がある点には注意が必要です。

購入時の注意点

車両を別途購入する際は、必ず動力車が含まれているかを確認してください。編成セットであれば通常は問題ありませんが、単品の車両にはモーターのない付随車もあります。動力車がないと列車は走りませんので、購入前にパッケージの表示をよく確認しましょう。

まとめ:鉄道模型初心者はNゲージから

この記事では、鉄道模型初心者が知っておくべき基本知識から、具体的な始め方、製品の選び方までを解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。

- 鉄道模型の楽しみ方は「集める」「走らせる」「作る」の3つが基本

- ゲージとは線路の幅のことでNゲージやHOゲージなどがある

- 初心者は省スペースで製品が豊富なNゲージから始めるのがおすすめ

- 鉄道模型を始めるには「車両」「線路」「コントローラー」が必要

- 線路とコントローラーは必ず同じメーカーの製品で統一する

- 日本のNゲージはTOMIXとKATOが2大メーカー

- TOMIXはリアルな再現性とレールの拡張性が強み

- KATOは模型的な美しさと走行の安定性が強み

- どちらのメーカーが良いかは個人の好みや目的によって異なる

- 最初は必要なものが全て揃った初心者向けセットが最もお得

- KATOの入門セットは「スターターセット」という名称

- TOMIXの入門セットは「ベーシックセット」という名称

- 好きな車両がセットになければ線路とコントローラーの基本セットを別途購入

- 組み立ては工具不要で誰でも簡単にできる

- まずはこの記事を参考に気軽に一歩を踏み出してみましょう

最後に

筆者挨拶

私はプロフィールにも記載していますが、まだまだ知識不足です><

なので読者の皆様に間違っている情報や豆知識などコメントなどで教えていただけると助かります。

また私のような初心者の方もこういう情報が欲しいやこれってどう意味?といった疑問があればお気軽にコメントお願いいたします

コメントはこのすぐ下に記入する場所がありますがスパム防止のため簡単なボット対策がありますお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします

次にご乗車いただく日を、心よりお待ちしております。この旅は、まだ始まったばかりですからね(^^♪

それでは初心者~上級者の方まで楽しい鉄道模型&ジオラマ生活を楽しみましょう♪(`・ω・´)ゞ

わたしはこの本を買いました

写真などが分かりやすく使われおり非常に参考になりましたよ!!初歩的なことからジオラマの作り方レイアウトまで初級者だけでなく中級者も楽しめる内容でしたので気なった方は一度ご検討してみるのもいいのではないでしょうか